自筆証書遺言サポート

紙とペンと判子があれば作成できる自筆証書遺言は、自分の相続について一番手軽に行える相続対策といえるでしょう。

しかし、手軽だからこそ注意しないといけない点が多いのも自筆証書遺言です。

大阪相続相談所では、自筆で遺言を作成したいというお客様のご希望にお応えするために、【自筆証書遺言サポート】というサービスを行っております。

サポート内容

自筆証書遺言サポートでは、下記の内容をお手伝いいたします。

- 実現したい相続についての打ち合わせ

- スケジュール管理

- 草案の作成

- 封印前の再確認

サポートの流れ

1) 遺言書原案の作成(最終確認、費用のお振り込み)

2) 自筆及び押印後のチェック

※ 秘密保持の観点から省略も可

3) 当事務所での封印、注意書き

※ 秘密保持の観点から省略も可能ですが、ご本人での封印・注意書きが必要になります。

4) ご自身による保管

法務局での自筆の遺言の保管制度をご利用ください。こちらの手続きについてもサポートをいたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

自筆証書遺言書は公証役場に残りませんので、万が一滅失してしまうと、それが不可抗力であっても効力を失います。その場合に当事務所では責任は負えませんので、自筆証書遺言の事務所保管については原則お断りしております。

自筆証書遺言とは

そもそも自筆証書遺言とはどんなものか簡単に説明いたしますと、遺言者の方が全文を自筆で書く遺言書のことを言います。

自筆証書遺言は、他の公正証書遺言などと比べると費用がかからず、自分で作成するので気軽に作成できます。

ですがその反面、作成要件が厳格に定められている上に、タイトル・本文・日付・署名押印などすべて自筆で書かなければならず、パソコンで作成したり、他の人に代筆を頼んで作成したりできません。

作成した遺言書は基本的にご自分で保管する必要がありますし、要件を満たしていなければ無効となってしまいます。

保管に関しては、2020年7月より法務省で保管してもらえる制度が始まったので、利用してみてもいいかもしれません。

自筆証書遺言書保管制度/法務省自筆証書遺言が無効になる可能性がある場合

せっかく作成したのに無効になっては意味がありません。

今から説明するような場合は無効となってしまう可能性があるので注意しましょう。

- 自書ではないところがある

- 作成日付がない

- 作成者の署名がない

- 押印がされていない

- 内容変更の際に所定の方式で行っていない

- 表現があいまい

自書ではないところがある

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付および氏名を自書しなければならないと決められています。

なので、他の人に代筆してもらったり、パソコンで作成したりしたものは無効となります。

作成日付がない

自筆証書遺言には、必ず作成日を記載する必要があり、日付も自書で書かなければいけません。

また。「令和〇〇年〇月吉日」というような書き方も、作成日が特定できないので無効となってしまいます。

作成者の署名がない

自筆証書遺言には、遺言者が必ず氏名を自書する必要があります。

署名は必ず遺言者の方1名のみで、夫婦連盟で遺言を作成することはできません。

押印がされていない

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書することに加えて、必ず押印する必要があります。

実印ではなく、認印や拇印でも可能とされています。

内容変更の際に所定の方式で行っていない

自筆証書遺言は、記載内容を変更・訂正する方法が厳格に決められているので、必ずその方法に則て変更しましょう。

訂正方法は、訂正した場所に必ず押印し、正しい文字を記載した上で、どこをどのように訂正したのかを余白などに記載して、その場所に署名します。

具体的には、訂正したい箇所に二重線などを引き、二重線の上に押印し、その横に正しい文字を記載します。遺言書の末尾に「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記して署名します。

このように厳しく訂正方法が決められているので、遺言書を訂正したいときは、可能であれば書き直すことをおすすめします。書き直す場合は、訂正前のものは必ず破棄しましょう。

表現があいまい

遺言書の内容は、遺言者以外の方が読んで明確に意味がわかるように記載する必要があります。

遺言書を開封した時に曖昧に記載している箇所や、誤記がある箇所の意味を確認したくても、遺言者は既に亡くなっているので確認できません。

自筆証書遺言の有効性について

自筆証書遺言に不利な内容を入れられた相続人の方が、その内容は無効だと異議を唱えた場合、どのように有効性を証明できるでしょうか。

自筆証書遺言は、最も簡単に作成できるので、遺言の中でもよく使われますが、その一方で、紛失・偽造・変造の危険があり、内容について有効性を疑われやすい遺言でもあります。

また、先ほど説明させていただいたように、ルールを守って作成しないと無効になる可能性もあるのです。

自筆証書遺言の問題点

自筆証書遺言の有効性についてお話ししましたが、相続争いに発展した場合、自筆証書遺言は問題点がいくつかありますので、説明いたします。

- 自書であることを証明しにくい

- 第三者の意図が反映されていないか疑われる

- 遺言能力が疑われる

自書であることを証明しにくい

自筆証書遺言は、作成者が手書きで作成する必要がありますが、作成者自身が手書きで作成したということを誰が証明してくれるのでしょうか。

遺言者以外の人が遺言を作成したのではないか。偽造ではないか。と主張された場合、遺言者の手書きであると証明することは難しいのです。

筆跡鑑定という方法もありますが、裁判では必ずしも筆跡鑑定だけで判断されるわけではなく、遺言の内容や相続人の関係などの事情を収集し分析して判断されるので、その結果、偽造遺言となる可能性があります。

第三者の意図が反映されていないか疑われる

2つ目の問題点は、第三者の意図が反映されていないことを証明しにくいところです。

自筆証書遺言は基本的に一人で作成するかと思うので、作成中のことを証明してくれる人がいません。

遺言者自身が特定の相続人に相続財産を多めに渡したいと思い、その旨を自筆証書遺言に記載したとしても、亡くなられた後では証明できず、第三者の意図が反映されているのではないかと疑われてしまうのです。

相続財産を多めにもらった相続人の方も疑われて、相続争いに発展すると困ってしまいます。

遺言能力が疑われる

最後の問題点は、遺言者に遺言能力があったのか疑われる点です。

遺言を有効にできる資格のことを遺言能力といいます。

原則、15歳以上であれば遺言能力がありますが、認知症などで遺言の内容を理解していたか疑わしい場合は遺言能力を疑われてしまい、無効と判断される可能性があります。

ですが、様々な事情を考慮して判断されるので、生前に認知症だと診断されていても遺言能力が認められる場合もありますし、生前に認知症と診断されていなくても遺言能力を認めてもらえない場合もあります。

自筆証書遺言には、上記のような問題点があり、異議を唱えられた際に証明することが難しい可能性があります。

有効性を証明しやすいのは公正証書遺言

せっかく作成した遺言の有効性を証明したい場合には、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言だと、遺言の内容を公証人が証明してくれるので、有効性を証明しやすくなります。

遺言者が亡くなった後に、もし裁判に発展した場合は、法廷で遺言の有効性を証明してくれる証人がいるかどうかが大事です。

- 遺言の内容が作成者の意思に基づくものであるということ

- 第三者の影響を過度に受けていないということ

公正証書遺言作成にもルールがあるので、専門家に相談されることをおすすめします。

大阪相続相談所では、公正証書遺言作成をサポートするプランがございますので、ご参考にしてください。

まずは無料相談でもいいので、お気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言フルサポート詳細自筆証書遺言が無効となってしまった判例を紹介

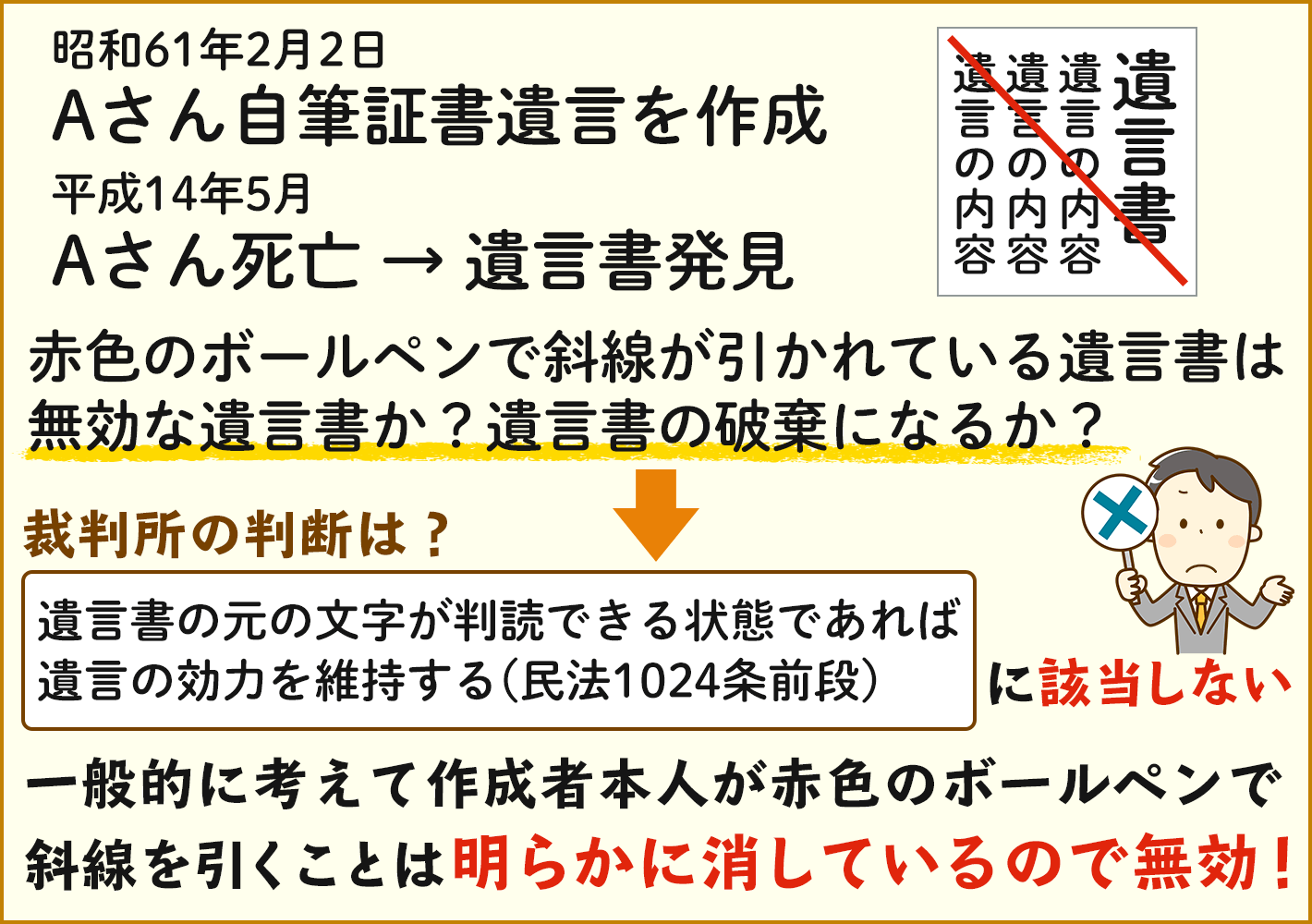

平成27年11月20日、広島高等裁判所の自筆証書遺言に関する判例です。

概略

発見した自筆証書遺言の文面全体に赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた(作成者が故意に引いた)場合は、その自筆証書遺言は無効になるのかならないのかが争われた裁判です。

判決の争点

民法1024条前段には「遺言書の元の文字が判読できる状態であれば遺言の効力を維持する」となっており、本件遺言書も文字の判読は可能である。

しかし、赤色のボールペンで斜線が引かれているので無効なのではないかという点について争っています。

最終判断

裁判所の最終的な判断は、無効です。

民法1024条前段は遺言書の一部を抹消した後にも元の文字が判読できる状態であれば有効とされているが、本件遺言書は文面全体に斜線が引かれていることから一部の抹消と同様に判断することはできない。

また、一般的に赤色のボールペンで斜線を引くことは明らかに消しており、本件遺言書の全体を不要としていると考えられるので遺言書の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当なので無効とすると判断しました。

自筆証書遺言に関する判例のポイント

民法で決められている内容よりも一般的な考え方を優先的に考えて判断されている点が本件のポイントです。

そして、自筆証書遺言の作成者本人が斜線を引いていることも判断の大きな基準となっています。

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営