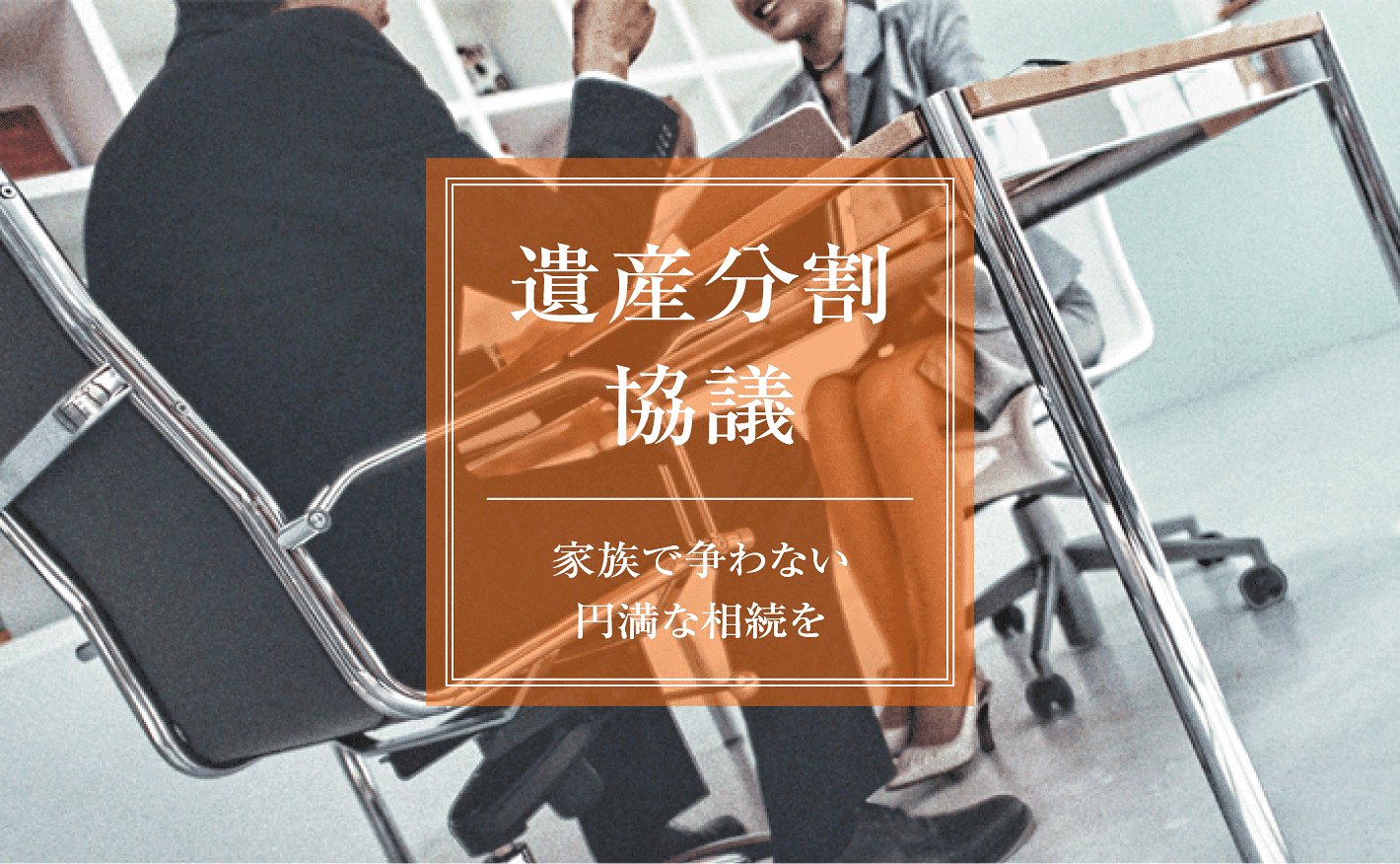

遺産分割協議書とは?書き方や注意点など、遺産分割協議について解説

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の配分について話し合う遺産分割協議で合意の上決まった内容を記しておく大事な書類です。

遺産分割協議で話し合う内容や、遺産分割協議書の作成方法について大阪相続相談所の専門家がわかりやすく解説してまいります。

目次 [ 閉じる ]

遺産分割協議書とは

相続が発生したら、まずは相続人同士で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議が成立しないと、遺産を分けることができないので、なるべく早い段階で遺産分割協議を始めることをおすすめいたします。

遺産分割協議書の書式は特に決められておりませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。

そして、印鑑証明書を添付して相続人全員が同じものを1通ずつ所持します。

なお、遺産分割協議書を作成した後に内容を変更することは原則できません。

変更する場合は、相続人全員の合意が必要となり、時間や手間がかかりますので、遺産分割協議書を作成する際は慎重に内容を検討して合意するようにしましょう。

遺産分割協議書が必要な場合

相続が発生したら必ず遺産分割協議を行う必要はありません。

遺産の配分が明確になっていない状況の時に、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成するのです。

被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が遺言書を作成しており、その内容通りに遺産分割する場合や、遺言書がなくても法定相続分通りに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成を行う必要はありません。

ですが、それ以外の場合や下記のような状況の場合は遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成しましょう。

- ■遺言書がなく、法定相続分とは違う遺産分割を行う場合

- ■遺言書に記されていない財産が発覚した場合

遺産分割の方法

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。

遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

指定分割

被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。

ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。

その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が受け取り、その取得者が、相続分に相当する現金を支払うという方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

遺産分割/解決事例

遺産分割協議書作成の流れ

1) 相続人調査を行い、相続人を確定させる

2) 相続財産調査を行い、相続財産を確定させる

※ 秘密保持の観点から省略も可

3) 相続人全員で遺産分割協議を行う

※ 秘密保持の観点から省略も可能ですが、ご本人での封印・注意書きが必要になります。

4) 遺産分割協議で合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成する

では、それぞれの段階で何を行うのかを説明していきます。

1) 相続人調査を行い、相続人を確定させる

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なので、まずは被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類を集めて「相続人調査」を行う必要があります。

認知した子供も相続人となるので、遺産分割協議に参加する必要があるので注意しましょう。

2) 相続財産調査を行い、相続財産を確定させる

どのような財産があるのかがわからないと、遺産分割協議を進められないので、被相続人の財産を調べる「相続財産調査」を行い、相続財産を確定させます。

相続人調査と並行して行っていただくとスムーズで、相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて把握するようにしましょう。

相続財産が確定したら、財産目録を作成しておくと話し合いが行いやすくなります。

3) 相続人全員で遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で相続財産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議を行います。

遠方に住んでいる相続人がいる場合や、仕事の都合で参加できない相続人がいる場合は、電話などで意思確認を行う方法もありますので、ご安心ください。

遺産分割協議が相続人同士だけで合意できない場合は、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行い、それでも合意に至らない場合は、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判を行うことになります。

なお、相続税の申告・納付の期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」と決められているので、遺産分割協議をゆっくり行う時間はありません。

相続人の主張はそれぞれあり、なかなか合意に至らないこともありますので、長引くことを想定して早めに相続人調査や相続財産調査を行い、遺産分割協議を開始することをおすすめいたします。

4) 遺産分割協議で合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成する

無事に遺産分割協議が終わり、相続人全員から合意がもらえたら、その内容を遺産分割協議書に記しましょう。

遺産分割協議書には決められた書式はありませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。

- ■被相続人の氏名と死亡日

- ■相続人が遺産分割内容に合意していること

- ■相続財産の具体的な内容(例:預金なら銀行名・支店名・口座番号など)

- ■相続人全員の氏名・住所・実印の押印

遺産分割協議書の書き方

| 用紙 | 紙の大きさに制限はありません。 |

|---|---|

| 押印 | 遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の実印で契印してください。法務局では、少しの記入ミスであっても訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。 また、実印は、署名と重ならないように押印しましょう。捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。 |

| 財産の表示 | 不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。 |

| 日付 | 遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。 |

| 相続人の住所・氏名 | 必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。ここが、ポイントです。 |

遺産分割協議・遺産分割協議書の注意点

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。下記のリストを参考にしてください。

- 必ず相続人全員で行う。

(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。) - 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

- 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある。)を、どのように分配するか決めておく。

(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため。) - 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

- 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。

- 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

- 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

- 協議書が数ページにわたる場合は割印をする。

- 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。

- 相続人が未成年の場合は、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。

- 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てを行う。

(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要。) - 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

- 形見分けは、原則として自由にできる。(形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けること。)

ただし、宝石や骨董品などの高価なものは、例外です。 - 相続人の一人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。

- 相続人の一人が無断で遺産を処分してしまったら、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる。

(第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば、返却する必要はない。)

遺産分割協議は、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。ただし、無効・取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。

やり直しが認められるケース

やり直しが認められる場合、以下のケースが考えられます。

- 遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合

【例】相続人が他の相続人に騙されていた - 分割後に、分割時の前提条件が変更された

【例】新たに遺産が発見された、新しい相続人が現れた

遺産分割の種類

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。

遺産分割調停

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。

家庭裁判所の審判

調停での話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。

審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。

一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修

- 全国司法書士法人連絡協議会 理事