相続人調査とは?相続人調査で確認する法定相続人についても併せて解説

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

相続人調査とは

相続人調査とは、戸籍謄本を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することをいいます。

相続においては複雑な戸籍を読み解いて相続関係を明確にし、そのうえで、銀行の預金や土地・建物の名義変更の申請を進めなくてはならないケースもあります。

戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、銀行預金の引き下ろしも、不動産の名義変更(名義の書き換え)も進みません。

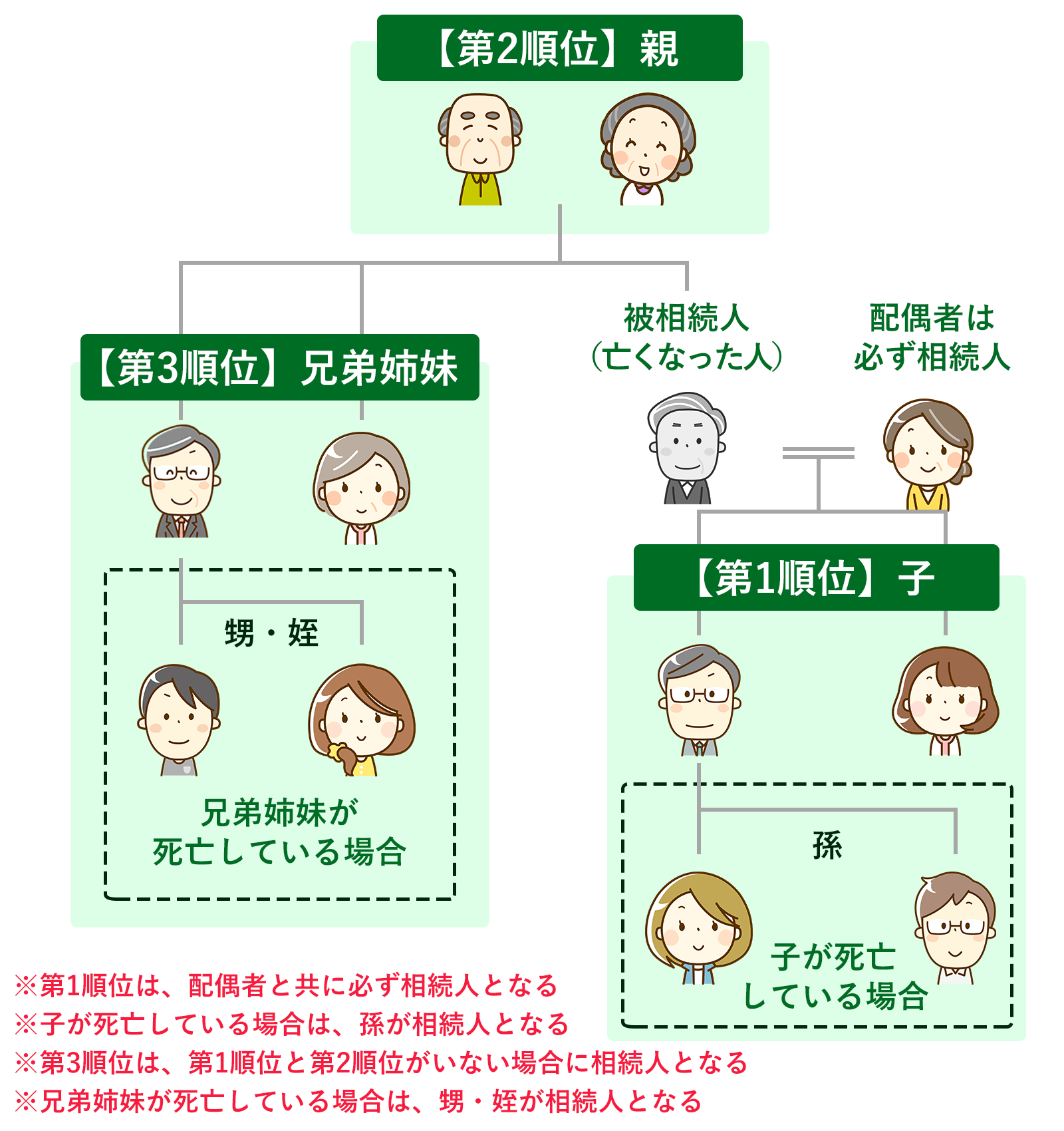

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続することができる人のことをいいます。

配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となりますが、その他の相続人の順位に応じて配偶者の相続分は変動することになります。

第一順位

- 配偶者と子が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2となります。子が複数いる場合は子の相続分1/2を均等配分します。

- 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、

それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します。(代襲相続) - 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。

第二順位

- 父母が相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときだけです。

- 配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3,父母合わせて1/3となります。

- 父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。

- 子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。

第三順位

- 兄弟姉妹が相続人となれるのは、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです。

- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4,兄弟姉妹合わせて1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。

- 父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。

- 兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。

故人の戸籍・除籍・原戸籍謄本などを取り寄せ、詳しく調べなければ、正確な相続関係は把握できませんし、後々の争いのもととなりかねませんので、不安があればいつでもお問い合わせ下さい。分かりやすい相続関係説明図を作成いたします。

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた相続の割合をいいます。

| 組み合わせ | 相続分 |

| 配偶者と子 | 配偶者2分の1 子2分の1 |

| 配偶者と直系尊属 | 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |

法定相続分は、何も決められていなかった場合の補充的な決まりですので、遺言や遺産分割により変更することが可能です。財産の自己管理の観点から、遺言を残す方が増えています。

他の相続人の所在が分からない

亡くなられた方の財産は、相続人の共有となり、各相続人に分割されるまでは、売ったり、消費したりするのに相続人全員の同意が必要となります。

また、分割するにも相続人全員による「遺産分割協議」が必要なのです。だから、相続人の中で所在がどうしても分からない方がいる場合、相続財産の処分ができないという問題が生じます。

この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、許可を得ることで、遺産分割などが可能となります。

また、所在が分からない方の生死が長期にわたって不明な場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を出してもらい、失踪者を法律上死亡したものとして手続をすすめることも考えられます。

受遺者

相続人の範囲は法律で定められていますが、相続人に類似する受遺者という地位があります。

受遺者とは、遺言で財産を贈られた者をいいます。指定された財産について、相続人は受遺者に義務を負いますので、処分してしまったりしないよう気をつけて下さい。

相続関係説明図

相続関係説明図は相続手続きにおいて、必ず必要となる書類です。相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさ・縦書き・横書きなどの方式は自由です。

必要な書類

- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

- 亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民除票もしくは戸籍の附票)

- 相続人全員の住民票

- 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)

この相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと読んで、相続人をひとりひとり確認していく必要があります。この際に、注意が必要なのは、亡くなった方(被相続人)の出生から現在に至るまでの戸籍を確認しなくてはいけないという点です。

亡くなった方が、団塊の世代の方であれば、戦前や戦後まもない頃に生まれた方ですから、戸籍法が途中で改正されており、2枚、3枚と戸籍を集める必要があります。また、その団塊の世代の方のお父様の名義の不動産などが残っていると、明治時代にも遡って戸籍を収集しなくては相続関係説明を作成することは出来ません。

相続人が1人でも欠けている相続関係図は無効です。また、同じように見えても、文字が一字でも間違っていると、不動産の名義変更の際に、法務局からつき返されてしまいます。

相続人の調査は故人の戸籍・除籍・原戸籍謄本などを取り寄せ、詳しく調べなければ、正確な相続関係は把握できませんし、後々の争いのもととなりかねませんので、不安があればいつでもお問い合わせ下さい。分かりやすい相続関係説明図を作成いたします。

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。

一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修

- 全国司法書士法人連絡協議会 理事