生前贈与を相続の節税対策に上手に利用!生前贈与と相続どっちが得?

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

生前贈与と相続どちらが得か

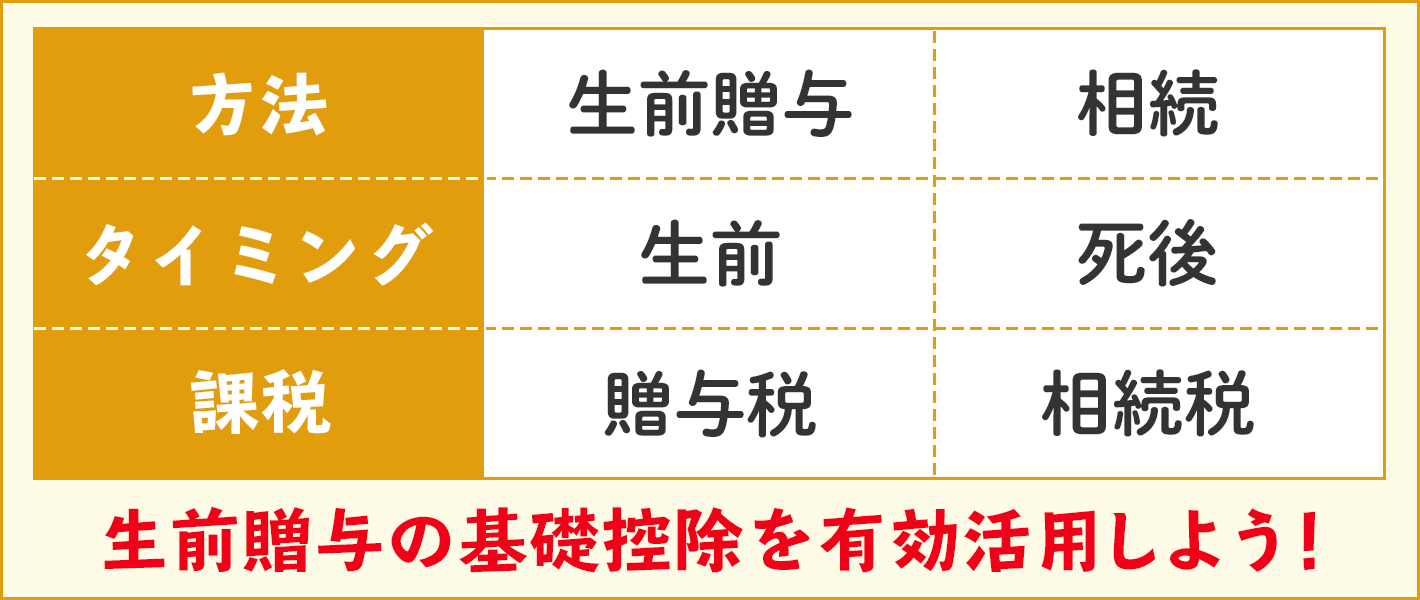

自分の財産を相続人などに渡す方法は。「生前贈与」と「相続」があります。

どちらを選択するか悩まれるかと思いますが、「生前贈与」と「相続」は財産を渡すという部分は同じですが、課税される税金が贈与税と相続税と異なるのです。

生前贈与とは、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為で、課税されるのは贈与税です。

そして、相続とは被相続人が死亡した後に、財産を相続人が引き継ぐ行為で、課税されるのは相続税です。

個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則で、生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されることが多いです。

生前贈与の際に課税される贈与税には「基礎控除」という非課税枠があり、基礎控除を上手に利用すると相続税対策に有効です。

生前贈与を上手に活用して相続税対策を行う方法についてお話ししていきます。

生前贈与の方法

では実際の生前贈与の方法を説明いたします。

贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。

(ただし、平成22年1月1日から平成22年12月31日までは、「住宅取得資金の贈与税の非課税枠」により、さらに1,500万円まで贈与税を課さないこととしました。ですから、この期間の住宅取得資金の贈与は、暦年課税制度では、1,610万円まで非課税となります。)

また、相続時精算課税制度でも同期間は1500万円まで贈与税を課さないこととされていますので、特別控除額2,500万円と併せると4,000万円まで控除される計算になります。)

つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、2,000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する方法があります。

生前贈与を行う条件

- 婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること

- 居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること

つまり、贈与税の配偶者控除を利用することで、2,110万円(2,000万円+110万円)まで、贈与財産の価額から控除が可能になります。

相続税は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しませんので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。

一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。

というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減の他にも小規模宅地の特例などの優遇措置があるからです。

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。

もちろん、大阪相続相談所でも経験豊富な専門家を紹介させていただきますので、まずは無料相談でご相談下さい。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

- 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておく

- 遺産分割トラブルとならないように注意する

- 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく

- 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認する

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。

一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修

- 全国司法書士法人連絡協議会 理事