遺留分とは?遺留分の計算方法や請求できる相続人の範囲について

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

遺留分とは何か、分かりやすく解説していきます!

兄弟姉妹以外の相続人に、法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。

対象となる相続人は、配偶者、子、孫、親、祖父母などがこれに当たります。

日本では私有財産制度が認められているので、自分の財産をどのように利用しようと自由です。

相続の場面でも「生前贈与」や「遺言」を利用して、自分の財産を好きなように贈ることができます。

他方、相続には遺された相続人の生活保障や、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の財産形成に貢献した相続人への精算的側面もあります。

遺留分とは、このような【被相続人の自由】と【相続人の保護】の、どちらも尊重するために設けられた法律上の制度といえます。

目次 [ 閉じる ]

遺留分とは?動画で解説

遺留分ってどんなもの?

遺留分とはどのようなものなのかを動画で解説しております。

遺留分はどのように扱われる?

まずは、被相続人の自由が尊重されるので、自分の好きなように「生前贈与」や「遺言」を行っても問題ありません。

しかし、相続人に対する一定割合の保障も必要です。

被相続人の自由な財産処分によって、相続できたのが遺留分に満たなかったときは、たくさんもらった人に金銭で足りない分を請求できるという仕組みです。

私たち専門家が、遺言や生前贈与に関与するときは、争い防止のため遺留分に配慮するようアドバイスさせてもらっています。

遺言や生前贈与は、すべて専門家のアドバイスに基づいて行った方がいいのですが、そういう訳にはいかないので、「遺留分を請求したい」、「遺留分を請求された」といった事後的な相談を多数いただきます。

こういう場合も、もちろん解決しなければならないので、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

遺留分についても、ご相談は無料でお受けしておりますのでご安心ください。

大阪府の方はもちろん、近隣の兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、三重県の方もご相談いただけます。

豊富な経験をもつ司法書士が7名在籍しており、お急ぎの方でも即対応することが可能です。まずは無料相談にて詳しい状況をお聞かせください。

経験豊富な司法書士が力になりますので、安心してお問い合わせくださいませ。

相談の前に「もっと詳しく知っておきたい」という方のために、遺留分について詳しく紹介していきます。

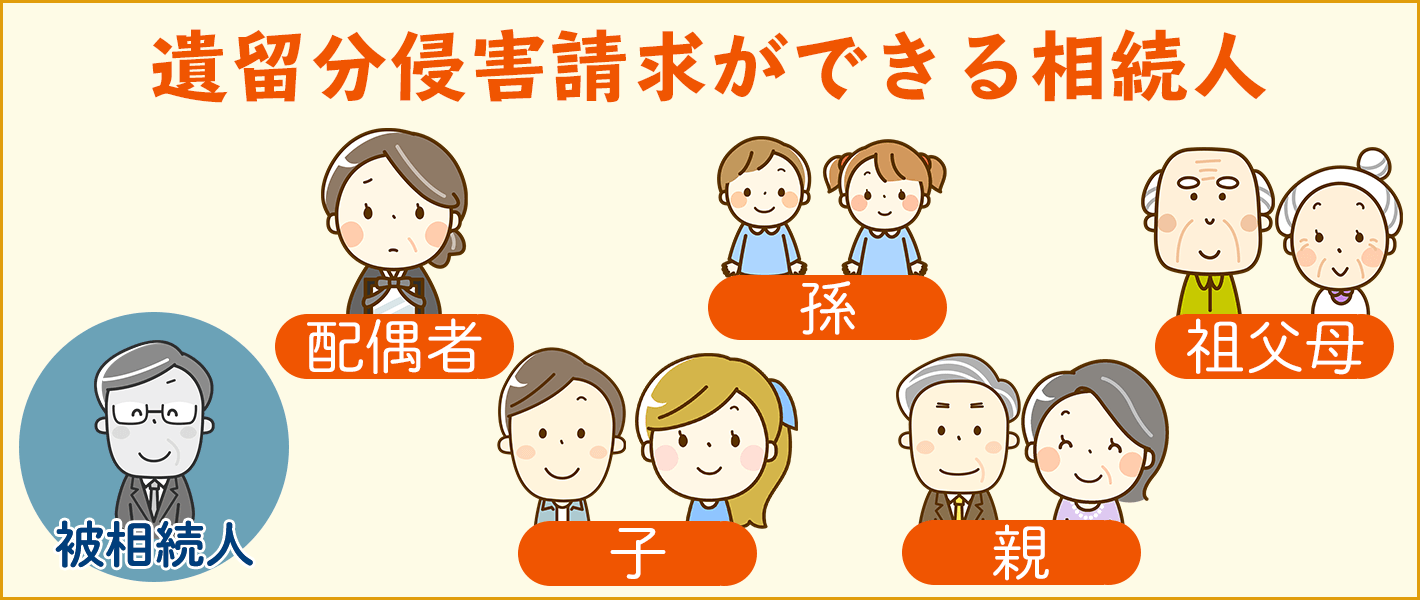

遺留分を請求できる相続人の範囲

遺留分を請求できる相続人

遺留分の請求が認められる相続人の範囲は、下記の通りです。

- 【配偶者】

夫や妻が法定相続人になる場合は遺留分の請求が認められます - 【子供や孫などの直系卑属】

被相続人の直接の子孫(子供や孫、ひ孫など)のことを「直系卑属」といい、遺留分の請求が認められます - 【親や祖父母などの直系尊属】

被相続人の直接の先祖(親や祖父母、曾祖父母など)のことを「直系尊属」といい、遺留分の請求が認められます

遺留分を請求できない相続人

では続いて遺留分の請求が認められていない相続人についてお話ししていきます。

遺留分の請求が認められていない相続人は【兄弟姉妹や甥姪】です。

被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥や姪には遺留分の請求が認められていません。

遺留分はいくら請求できる?遺留分の計算方法

相続財産の2分の1(親または祖父母のみが相続人である場合は3分の1)が遺留分の合計額です。

相続人それぞれがもらえる遺留分は、法定相続の割合です。例えば相続人が配偶者と子2人の場合、【配偶者は1/2×1/2=1/4】【子はそれぞれ1/2×1/4=1/8】ずつとなります。

遺留分の対象

遺留分を計算するうえで、基礎となる相続財産とは、被相続人が相続開始時に有していた財産に、次の金額を加えて算出します。

- 1)遺言でもらった財産

- 2)相続開始前の1年間にもらった財産(場合によってはこれ以前にもらった財産も該当します)

- 3)10年以内の特別受益(相続人に対する、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与がこれに当たります)

遺留分算定の例

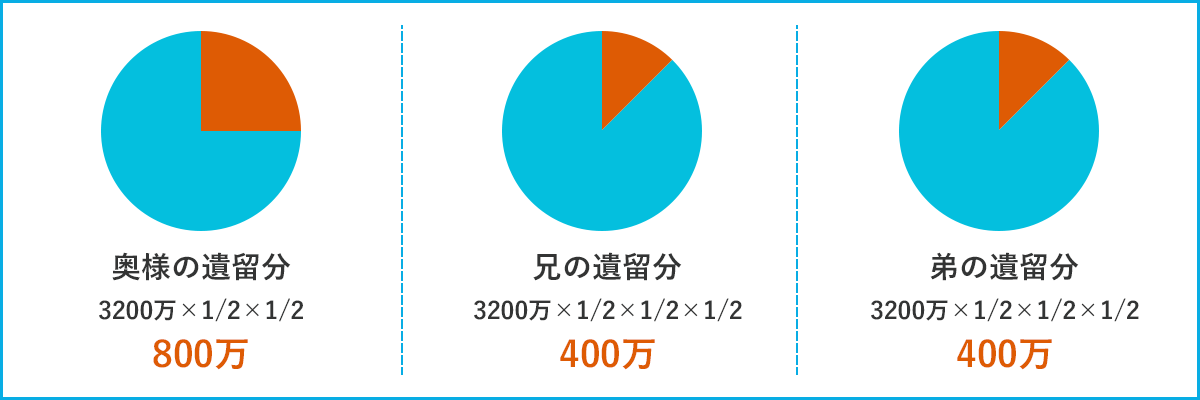

相続人は奥様と2人の子供(兄と弟)、自宅土地建物(評価額3,000万)と預金200万円が相続財産の場合は次のとおりです。

もし、遺言書で全ての財産を、同居して面倒をみてくれている兄に相続させるとしていた場合に、弟は400万円の遺留分を請求することができます。このような争いを防ぐために、遺言を作る際に遺留分に配慮したものとするのが一番です。

以心伝心。自分の家族は大丈夫。これが、遺留分でもめる原因の大多数を占めます。

上記例の弟も理由を知っていれば納得もするものです。

たとえば、遺留分には満たない金額でも、いくらかを弟に相続させるとしておき、さらにそのうえで付言事項として兄に多く相続させる気持ちを記載しておくことで、遺留分をめぐる紛争を回避できる可能性は十分にあります。

生命保険を活用する

その他にも生命保険を活用するという方法があります。

遺言書の作成と同時に、兄を受取人として400万円の生命保険に加入するという方法です。

400万円の保険金は、兄に直接支払われ、相続財産とはならないので、そこから弟に遺留分を支払ってあげることができます。

さらに、相続財産にならないということは、遺留分自体が安くすみ、二重にお得です。

遺留分侵害額請求

1)請求権の行使とその効果

2019年7月1日施行された相続法改正により、これまで「遺留分減殺請求」とされていた請求権が「遺留分侵害額請求」に変更されました。

改正前は、遺贈や贈与によって、自己の遺留分を侵害された遺留分権利者は、侵害された部分を回復させる限度で、減殺請求をして、遺贈や贈与の効力自体を失わせることができました。

どうなるかというと、遺留分の権利者との共有になります。争っている者同士が共有しているのだから、処分するのに支障がでるだろうということは想像に難くありません。

このような事情と、「特定の財産を特定の者に与えたい」という遺言者の意思尊重などの観点から、改正後は「遺留分侵害額請求」という金銭支払い請求権に生まれ変わりました。

物を持ち合うのではなく、お金で解決しましょうという方法に変わったと考えると分かりやすいです。

2)遺留分には時効があります。

前提条件によって期間は変わりますが、一定期間を経過すると遺留分は時効になります。

最長、相続の時から10年です。自分の遺留分がまだ請求できるかどうか知りたいという方は、専門家に相談しアドバイスを受けることをおすすめ致します。

遺留分侵害の判例を紹介

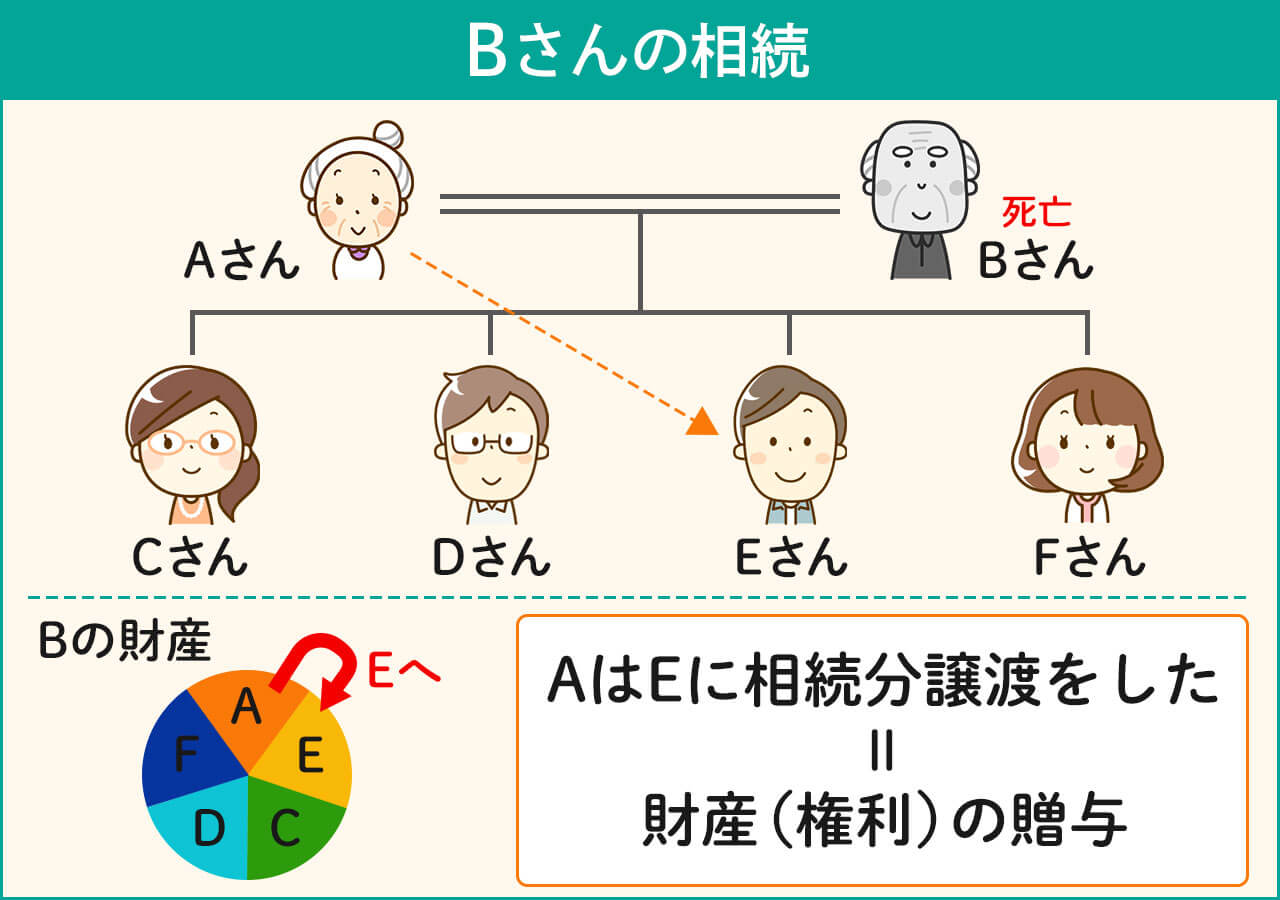

平成30年10月19日、東京高等裁判所の遺留分侵害の判例です。

概略

父親(Bさん)が亡くなったときの相続で、母親(Aさん)が子(Eさん)に、相続分譲渡をしていた。

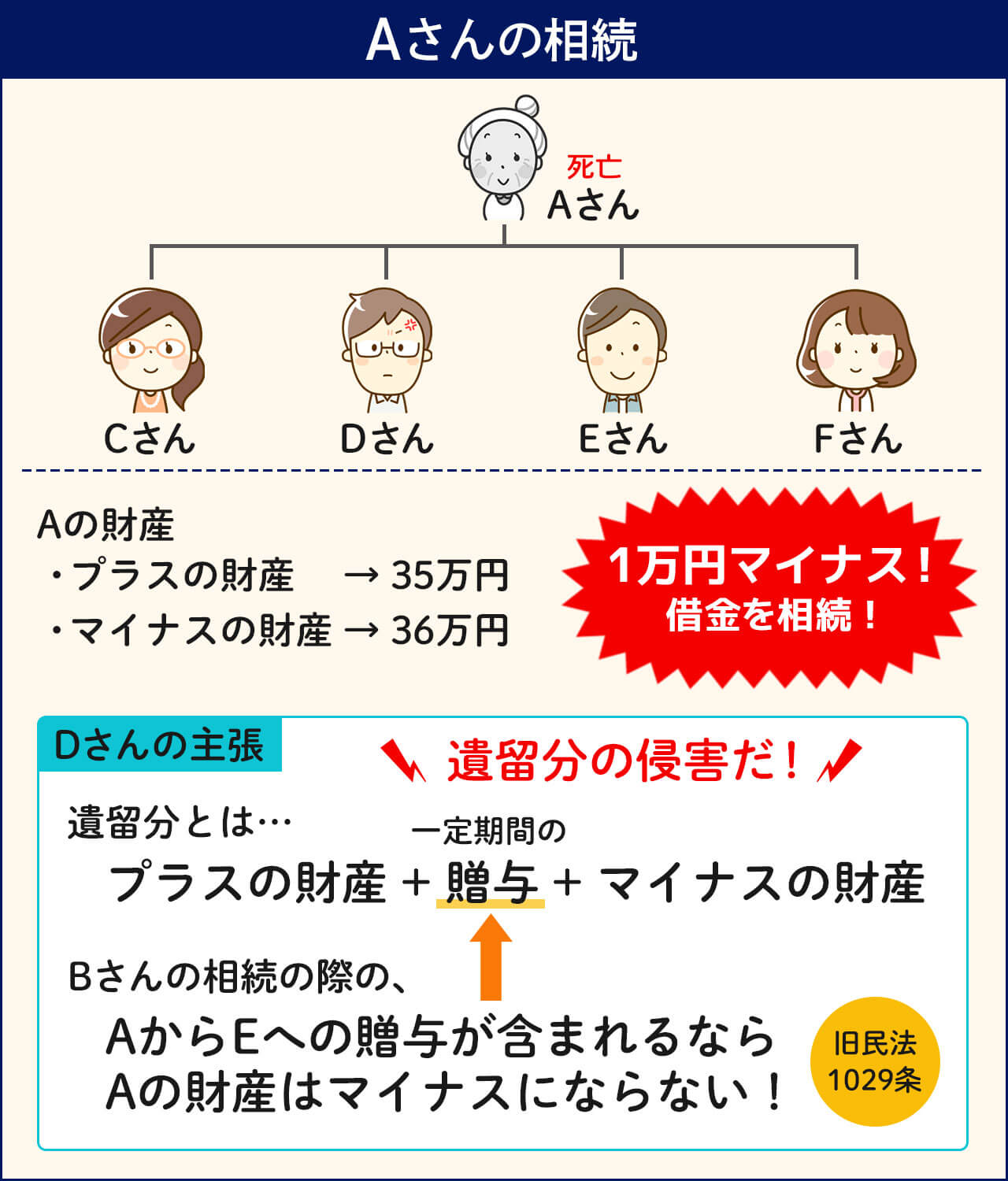

母親(Aさん)が亡くなったときの相続で、母親(Aさん)の財産がマイナスであった。つまり借金を相続することになってしまう。

そこで、子(Dさん)が、母親(Aさん)が子(Eさん)に相続分譲渡したのは、遺留分侵害にあたるのではないかと主張し争われた訴訟です。

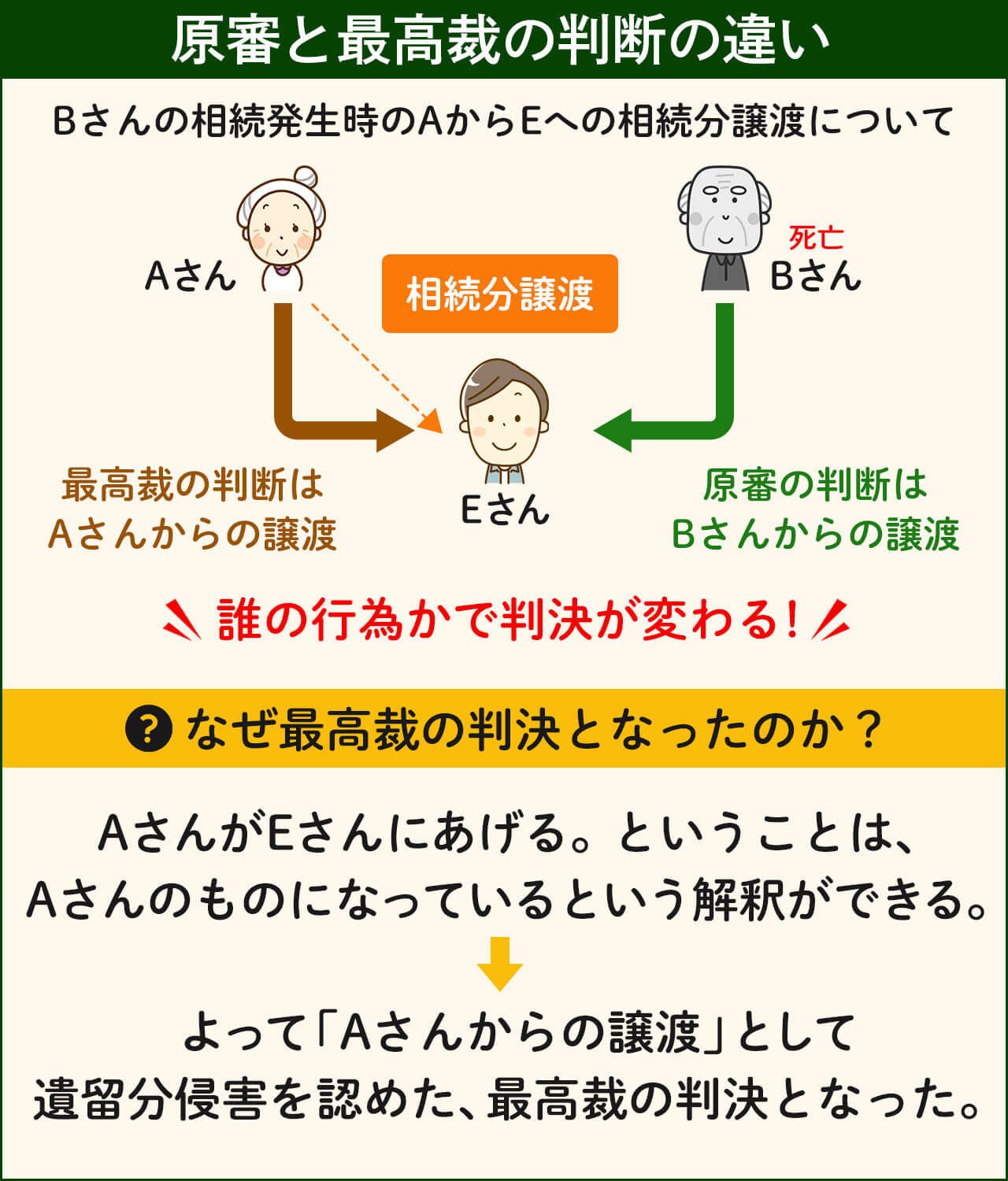

判決の争点

「相続分譲渡が誰の行為か」が一番の争点です。

原審の判断は、

相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから、譲渡人から譲受人に相続財産の贈与があったとは観念できない。

- 1.割合を決める

- 2.決まった割合で分割される

(最初から分割されていたことになる)

つまり、父親(Bさん)死亡時に、父親(Bさん)から各相続人に渡されたものと考える。

割合を決めている時の、その割合的権利に価値はない。

最高裁の判断は、

相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。

割合的権利には、そもそも価値がある。

母親(Aさん)からの相続分の譲渡は、母親(Aさん)の贈与行為だと考える。

最終判断

この裁判の判決では、相続分の譲渡は母親(Aさん)の贈与行為だと判断されたので、子(Dさん)が主張した遺留分の侵害が認められました。

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。

一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修

- 全国司法書士法人連絡協議会 理事