よくある相続トラブルと対処法について大阪相続相談所の司法書士が解説

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

相続手続きを行っていると、相続人同士でトラブルが発生することがしばしばあります。

トラブルなく相続手続きが完了すれば一番良いのですが、遺産分割に折り合いがつかなかったり、会ったこともない相続人がいたりと予測できない問題が発生してしまうことがあるのです。

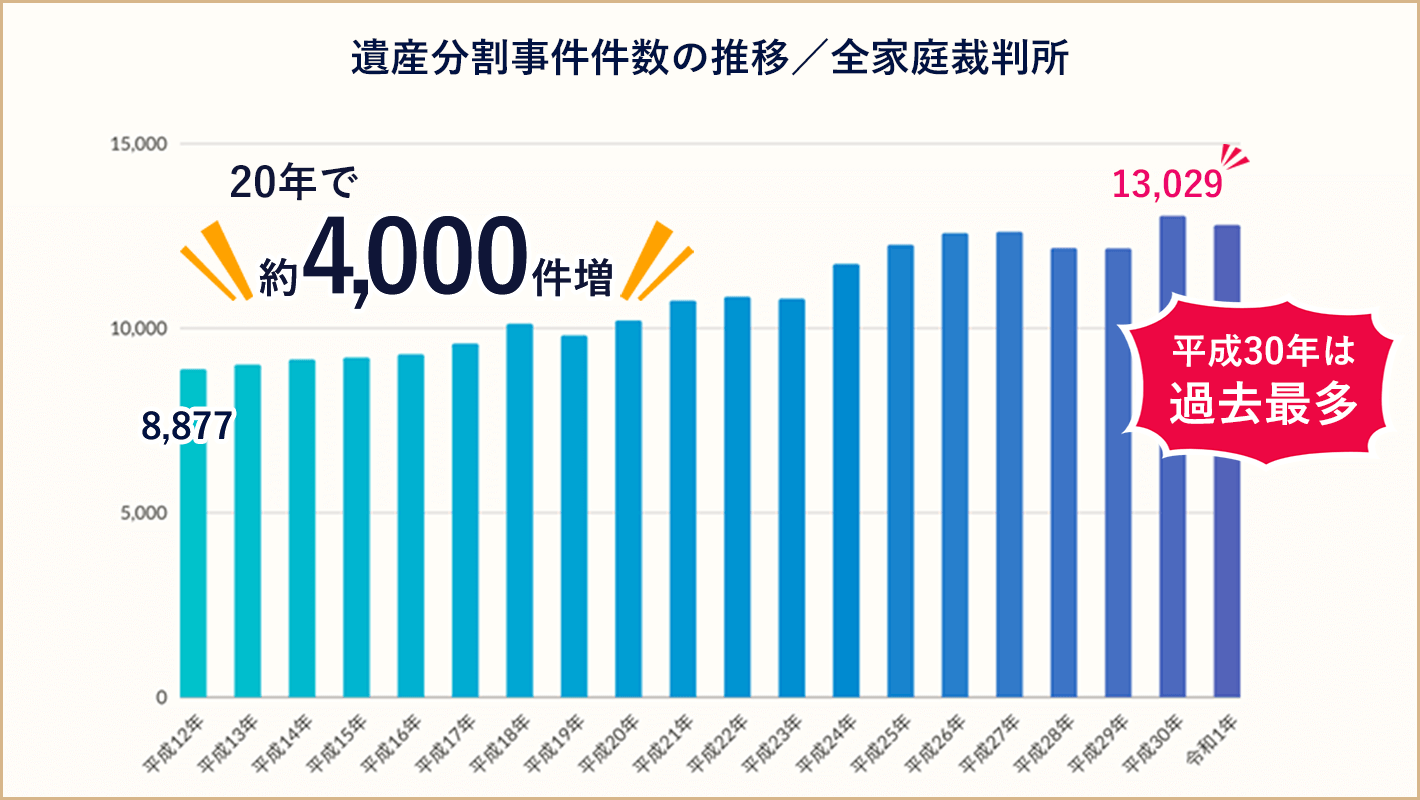

このグラフで分かるように、家庭裁判所が受け付けた「遺産分割審判の件数」は年々増えてきており、この20年で約4,000件も増加しており、平成30年には過去最多の13,029件となりました。

多くの方は遺産相続のトラブルとは無関係とお考えかと思いますが、そうとも言い切れない状況になってきているのです。

では相続トラブルとはどんなものがあるのか、よくある相続トラブルをご紹介ししていきます。

目次 [ 閉じる ]

よくある相続トラブル6つと対処法

相続手続きで起こりやすいトラブルは下記の6つです。

- ① 遺産分割の割合についてのトラブル

- ② 不動産をどのように相続するかのトラブル

- ③ 特定の相続人が遺産の独占を主張する事で揉めるトラブル

- ④ 相続人が多いことで起こるトラブル

- ⑤ 知らない相続人が関係するトラブル

- ⑥ 寄与分に関するトラブル

1つずつトラブルの内容と対処法を解説していきます。

1.遺産分割の割合についての相続トラブル

遺産が多いと分かっている場合は、早めに専門家に相談しておくことで事前に相続トラブル対策ができますが、1,000万円以下の比較的小規模な遺産の場合は事前に対策をしておらず、何も考えていなかったため相続が発生してからトラブルになってしまうケースが少なくありません。

仲が良い兄弟が不仲になってしまうこともあるので、相続人間の関係が良好でも相続トラブルが起こる可能性はあるので注意しましょう。

遺産分配について話をするのは気まずいかもしれませんが、話し合い確認しておくことで相続トラブルの対策になるので、しっかり確認しておきましょう。

では、典型的な分け方をご紹介しますので、ご参考にしてください。下記以外の分け方もありますので、詳しくは司法書士などの専門家にご相談ください。

大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

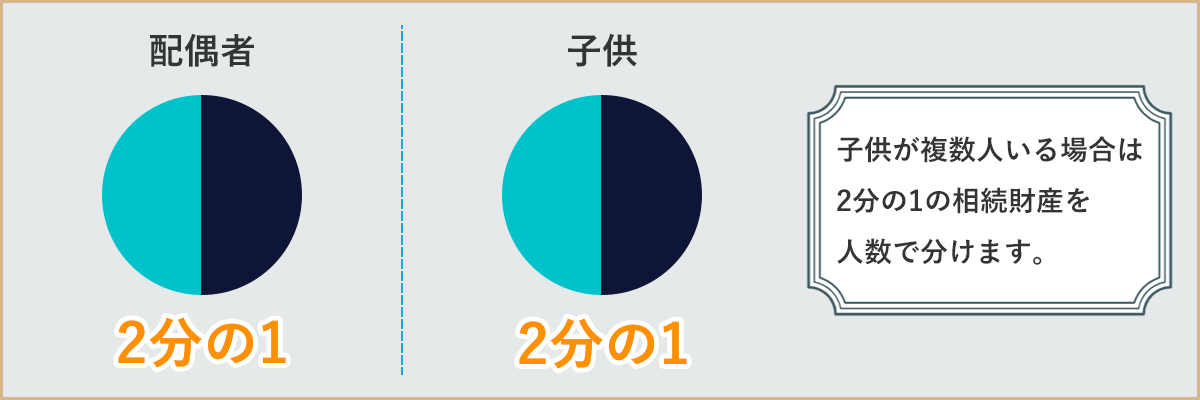

被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の配偶者とその子供が相続人の場合の配分

配偶者と子供で2分の1ずつ分けます。

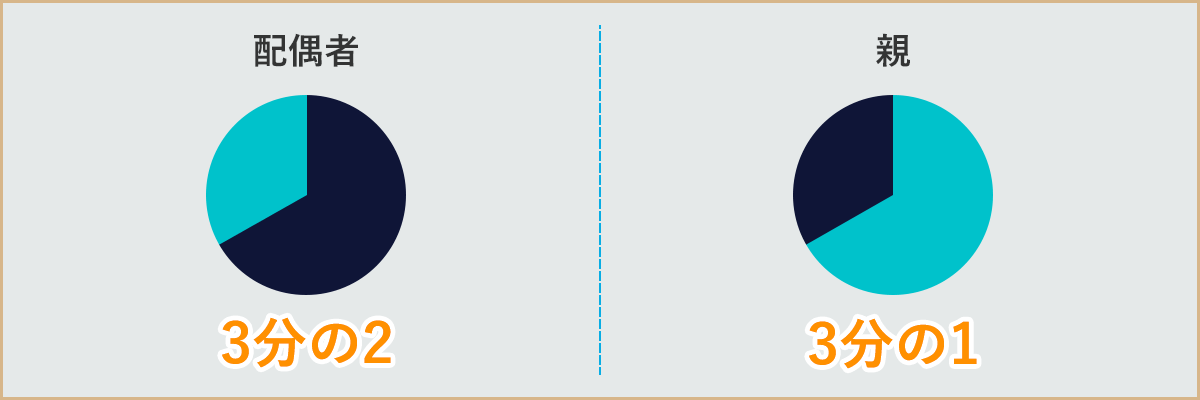

被相続人の配偶者とその親が相続人の場合の配分

配偶者は3分の2、親は3分の1の配分で分けます。

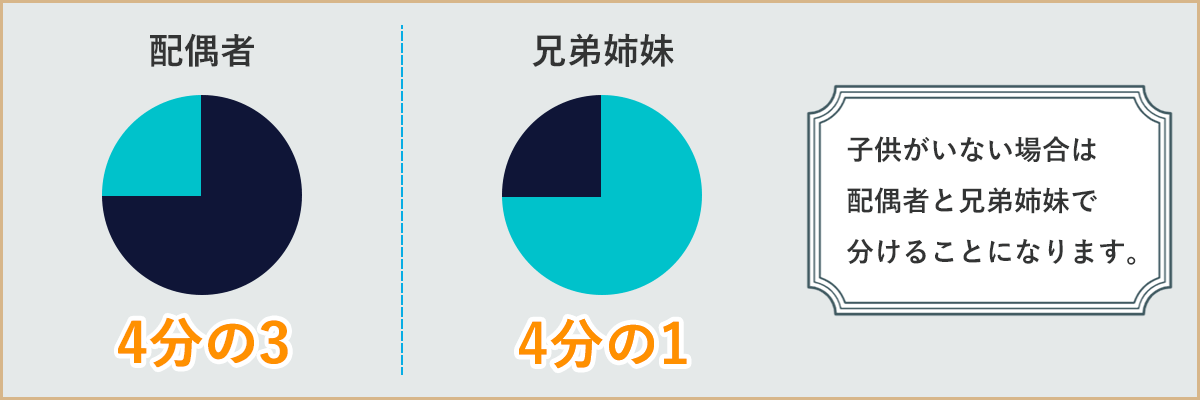

被相続人の配偶者とその兄弟姉妹が相続人の場合の配分

配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1の配分で分けます。

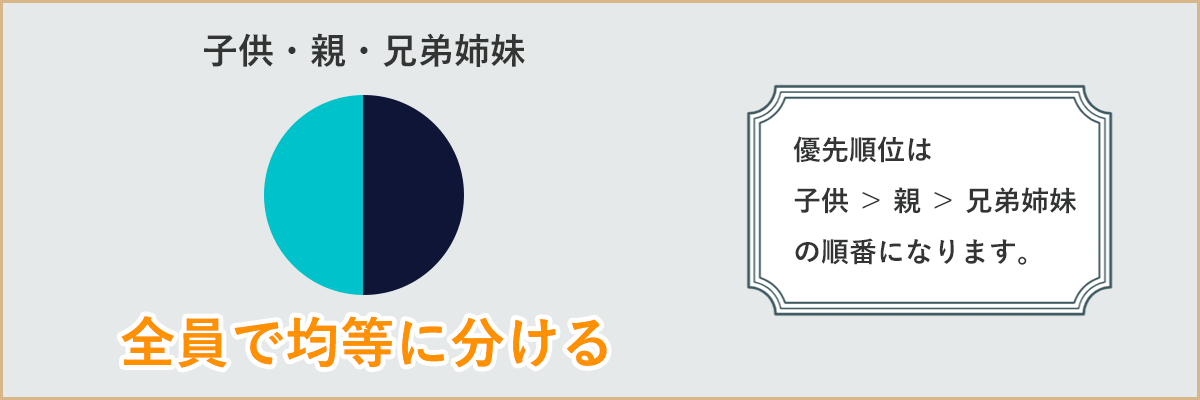

被相続人に配偶者がいない場合の配分

全員で均等に配分します。優先順位は子供、親、兄弟姉妹の順番です。

2.不動産をどのように相続するかの相続トラブル

相続財産に不動産がある場合、その不動産をどのように相続するかで揉めることがあります。

なぜ揉めるのかというと、土地や不動産は分割して分けることが難しいですし、売ってお金に換えたい人と家を残したい人で意見が分かれたり、不動産の評価額を決めて相続しない人に現金を渡す場合も評価額で揉めたりするのです。

少し想像しただけで、揉めそうなことが分かっていただけるかと思います。

では、相続トラブルの対策はどのようにすれば良いでしょうか。

土地や不動産を分割する方法は4種類あるので、状況に合わせて話し合っておくことで相続の際に揉めるのを防ぐことができます。

- 【現物分割】不動産などの財産をそのまま相続

- 【換価分割】不動産などの財産をお金に換金して相続人の間で分割

- 【代償分割】相続人のうち1人または数人が不動産などを現物で取得し、その代わりに他の相続人にお金を支払う

- 【共有分割】不動産などの相続財産の一部、または全部を複数人の相続人が共同で所有する

被相続人が誰に託したいのか決めている場合は、遺言書を作成してその意思を記しておくと相続トラブルを回避するのに有効です。

3.特定の相続人が遺産の独占を主張する事で揉める相続トラブル

例えば、長男なのだから遺産を全て相続できると考え祖独り占めしているケースがあげられます。

法律上、遺産相続は被相続人の意思が尊重されることとなっているので、被相続人が遺言書を残しているのであれば遺言書の内容に従って相続の方法などを決めることになります。

もし、遺言書に基づいて遺産を独占している場合は、法律上の権利に基づいて是正を求めていきましょう。

例えば、遺言書に遺産を全て長男に相続すると記載してあったので、その通り長男が全て相続したとしたら、法律上の権利である遺留分を主張して、遺留分減殺請求を行うことで、法律で決められた相続分を相続できます。

4.相続人が多いことで起こる相続トラブル

民法上、相続権を持つと定められている人のことを法定相続人と呼び、基本的には被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹が多いです。

しかし、被相続人に養子や非摘出子、親の隠し子などが存在するケースもありますし、生前に介護をしてくれた人が相続人ではないので遺言書に遺産を残すことを記載しているケースもあります。

このように相続人の数が増えると遺産分割の話し合いがまとまりにくく、相続トラブルに繋がりやすくなります。

相続人が何人いても遺産分割の方法は変わらないので、遺産分割における法定相続人を把握し、相続分を確認しましょう。

相続が発生している場合は、法定相続情報証明制度を利用すると法定相続人が誰なのか証明してくれるので、活用してみてください。

法定相続情報証明制度についてはこちら5.知らない相続人が関係する相続トラブル

把握している相続人以外の人から相続分を主張されることで相続トラブルになるケースです。

例えば、被相続人に離婚歴があり前妻の間に子供がいると、その子供も法定相続人なので相続分を主張する権利があります。

一般的に疎遠なことが多く、把握できていない可能性があります。

そのほかにも、被相続人が遺言書を作成していることを知らず、その遺言書に相続人以外の第三者に相続する意向を記している場合もあります。

「特定の相続人が遺産の独占を主張する事で揉める相続トラブル」と同じように、遺言書に第三者の方に相続財産のほとんどを渡すなど偏りのある分配になる場合や、把握していなかった相続人と遺産分割する場合は遺留分減殺請求を行い、公平に遺産分割することをおすすめします。

6.寄与分に関する相続トラブル

最後に、寄与分に関する相続トラブルについてお話しします。

聞きなれない言葉かと思いますが、寄与分とは被相続人の生前に被相続人に対して財産形成に貢献したり、療養看護に努めたりと何らかの貢献をしてきた相続人と他の相続人との公平さを図るために設けられた制度です。

寄与分がある相続人は、法定相続分に加えて相続財産から寄与分の額が上乗せされることになります。

例えば、長年親の面倒をみてきた長男と、何もしていない次男が法定相続分で遺産分割すると、もらえる割合は同じなので長男は納得いかないため遺産分配の割合で相続トラブルになります。

前提として、寄与分が認められるのは相続人に限られており、内縁の妻や事実上の養子、相続放棄者、相続欠格・廃除を受けた人はどれだけ相続人に貢献していたとしても寄与分を主張する事はできないので気を付けましょう。

まずは司法書士にご相談を

司法書士は不動産の専門家なので、相続財産に不動産がある場合は司法書士にご相談ください。

相続財産に不動産がない場合でも、司法書士は相続手続きに関わることが多いので相続手続きに精通していますので、最初に司法書士に相談していただくとスムーズに相続手続きを進めることができます。

ですが、争いに発展してしまった場合は弁護士の業務範囲になります。

争いごとになる前なら司法書士にご相談いただき、他の相続人に訴えられているなど争いになる場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼すると費用が高くなる傾向にあるので、相続財産が減ってしまう可能性があることに注意が必要です。

相続人同士で話し合い、譲り合って遺産分割を行う方が結果として得になることもあるので、まずは話し合ってみましょう。

『手続きは信頼できる第三者に頼みたい』という時には司法書士にご相談ください。大阪相続相談所では相続手続きを専門家にお任せするプランを用意しておりますし、無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

相続対策プレミアム代行プランの詳細相続トラブルを大阪相続相談所にご相談いただいた場合の流れ

-

- STEP.01

- 大阪相続相談所にご相談

-

- STEP.02

- トラブルの対応(争いごと)は協力事務所の弁護士に依頼

-

- STEP.03

- トラブルが解決したら、通常の相続手続きは司法書士にお任せ

-

- STEP.04

- 相続税が発生する場合は協力事務所の税理士に依頼

大阪相続相談所は、弁護士と司法書士と行政書士と税理士などの共同運営なので、協力事務所と相続手続きを一括して行うことができるので、スムーズに相続手続きを行う事ができます。

大切な家族を亡くした悲しみの中、相続トラブルが起こると心身共に疲弊してしまい、とてもつらい状況に追いやられてしまいます。

大阪相続相談所は無料相談やオンライン相談を行っておりますので、お一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。

一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修

- 全国司法書士法人連絡協議会 理事