法定相続情報証明制度とは?メリット・デメリットなど司法書士が解説

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

法定相続情報証明制度とはどのような制度なのか。交付までにどのくらい時間がかかるのか。必要書類についてなどを司法書士がわかりやすく解説しております。

便利な制度なので活用できると相続手続が行いやすくなりますが、即日交付はされませんので、余裕をもって進めていきましょう。

目次 [ 閉じる ]

法定相続情報とは(法定相続情報証明制度)

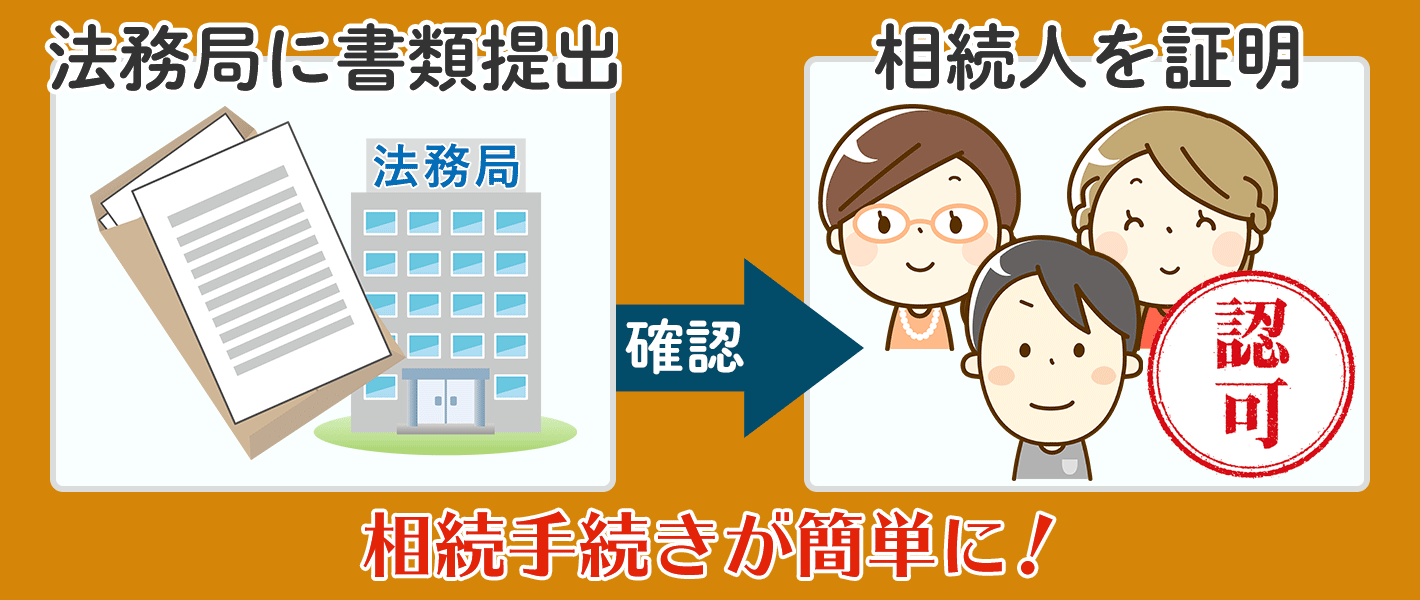

法定相続情報とは、相続が発生した際に相続人が法務局に必要な書類を提出すると、法務局がその書類を確認した上で、法定相続人が誰なのかを証明してくれる制度です。

相続が発生すると、相続登記や預金口座の名義変更などの各種手続きを行いますが、手続きを行うには相続人であることを証明する必要があります。

相続人である事を証明するためには、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の戸籍謄本など大量の必要書類を用意しなければならず、とても大変ですし手数料もかかります。

このような事情により相続手続きを行わずに放置されるケースが増えてきたため、相続手続きを簡単に行えるようにする事を目的に法定相続情報証明制度は作られました。

では具体的にどのような点で便利なのか、手続きの手順などを説明していきます。

相続手続きが簡単に

相続手続きでは、被相続人の戸籍謄本等の必要書類の束を、何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度を利用すると、登記所(法務局)に戸籍謄本等の必要書類の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付けた写しを無料で交付してくれます。

その法定相続情報一覧図の写しを利用することで、被相続人の戸籍謄本等の必要書類の束を何度も出し直す必要がなくなるので、相続手続きを簡単に行いやすくなります。

法定相続情報証明制度について/法務局法定相続情報一覧図の様式は、法定相続人が配偶者か兄弟姉妹かなど関係によって変わりますので、法定相続情報一覧図を作る際には気を付けましょう。

手続きのスピード化

法定相続情報証明制度では、相続が発生した場合にまず、亡くなった方を中心とした「相続関係説明図」を作り、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等をそろえて法務局に提出します。

法務局は内容を確認し、無料で公的な証明書として写しを発行してくれます。

また、5年間は情報を保管してくれるので一度でだけではなく再発行の申出も可能です。

必要な枚数を取得すれば不動産の名義書換、預金解約や株式の名義書換など同時にすすめることができ手続のスピード化も図れます。

法定相続情報証明制度の交付までの期間

一般的に、申し出から一覧図の写しが交付されるまで一週間ほどかかります。

交付期間は申請した法務局や、時期によっても変わってきます。タイミングが良く早い場合は、申し出の翌日に交付されることもあります。

申し出から交付までは一週間くらいですが、申し出の準備に時間がかかる場合もあるので気を付けましょう。

申し出に必要な戸籍謄本は戸籍のある自治体でしか取得できないため、被相続人の戸籍が複数の自治体に散らばっている場合は、それぞれの役場の窓口で手続を行う必要があるので、その分時間がかかってきます。

遠方の自治体に戸籍がある場合は、郵送で手続をすることになるかと思いますが、必要書類を郵送して、戸籍謄本を返送してもらうのに数日かかります。

また相続関係が複雑な場合は、取得する戸籍謄本が多くなるので、その分時間がかかります。

調べてみたら複雑だったということもありますし、法定相続情報一覧図の作成期間も必要なので、余裕をもって手続を行いましょう。

法定相続情報証明制度のメリット

- 【メリット1】 発行手数料が無料

- 【メリット2】 5年間何度でも再発行が可能

- 【メリット3】 登記官が戸籍を確認してくれる

- 【メリット4】 申請は代理でも可能

- 【メリット5】 郵送でも申請が可能

メリット1/発行手数料が無料

戸籍謄本を申請する際の手数料は、1通/300~750円かかり、相続人が負担しなければなりません。

しかし、法定相続情報証明制度は発行手数料が無料なので、相続人の負担を軽減することができます。

メリット2/5年間何度でも再発行が可能

法定相続情報証明制度は、5年間なら証明書の再発行が何度でも可能です。

相続手続きに時間がかかってしまう場合や、手続きが多い場合に焦らずに済みますし、何度も提出が必要な手続きの場合にも再発行できるとスムーズに相続手続きを行うことができます。

なお、相続税の申告書にも、戸籍謄本等ではなく法定相続情報一覧図を添付すれば手続きを行う事が出来ますので、とても便利です。

法定相続証明情報の一覧図の写しに有効期限はありません。

発行された法定相続証明情報の一覧図の写しに有効期限はありませんが、提出先の金融機関などによっては、個別に有効期限を定めているところがあるので、事前に確認しておくことが必要です。

メリット3/登記官が戸籍を確認してくれる

法定相続情報証明制度を利用すると、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、自分で確認するよりも確実で、時間の短縮にもなります。

見慣れない書類を自分で確認するよりも安心かと思います。

メリット4/申請は代理でも可能

司法書士や行政書士などの専門家に申請を代理で行ってもらうことも可能です。

外出が難しい方や、仕事で忙しい方など、自分で法務局に出向く時間がない方も多くおられるかと思いますので、専門家に依頼して代理申請を行うのも一つの手段かと思います。

メリット5/郵送でも申請が可能

法定相続情報証明制度は、郵送で申請することも可能です。

郵送による申請を行う旨を申出書に記入し、返信用封筒及び郵便切手を同封して法務局に郵送します。

法定相続情報証明制度のデメリット

- 【デメリット1】 戸籍収集を1度は行う必要がある

- 【デメリット2】 使用できない金融機関がある

デメリット1/戸籍収集を1度は行う必要がある

法定相続情報証明制度は、相続手続きでの戸籍収集作業を簡略化するものですが、最初に申請する際には従来通りの戸籍謄本などの必要書類を一式集める必要があります。

従って、相続手続きが多くない(1か所だけ)場合には、あまりメリットは感じられない可能性があります。

デメリット2/使用できない金融機関がある

法定相続情報証明制度は、まだ平成29年(2017年)に始まったばかりの新しい制度なので、対応していない銀行や保険会社などがあります。

便利な制度なので今後対応が進んでいくかと思われますが、現在のところは相続手続きで使用するかどうかは各機関の判断に委ねられています。

相続手続きを行う金融機関が対応していない場合は、従来通り戸籍謄本等の必要書類の束を提出することになります。

発行された一覧図の写しだけで相続手続きができるということではありません。

一覧図の写しはあくまでも戸籍謄本等の必要書類の束の代わりになるだけなので、それ以外の必要書類は今まで通り相続人が集めて提出する必要があります。

あくまで戸籍謄本等の必要書類の束の収集を都度行わなくて良い点が便利ということです。

法定相続情報証明制度の手続きについて

相続手続きでは、被相続人の戸籍謄本等の必要書類の束を、何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度の手続きは簡単に説明すると下記の3ステップです。

詳しくは法務局のサイトをご参考にしてください。

また、法定相続情報一覧図の様式は、法定相続人が配偶者か兄弟姉妹かなど関係によって変わりますので、法定相続情報一覧図を作る際には気を付けましょう。

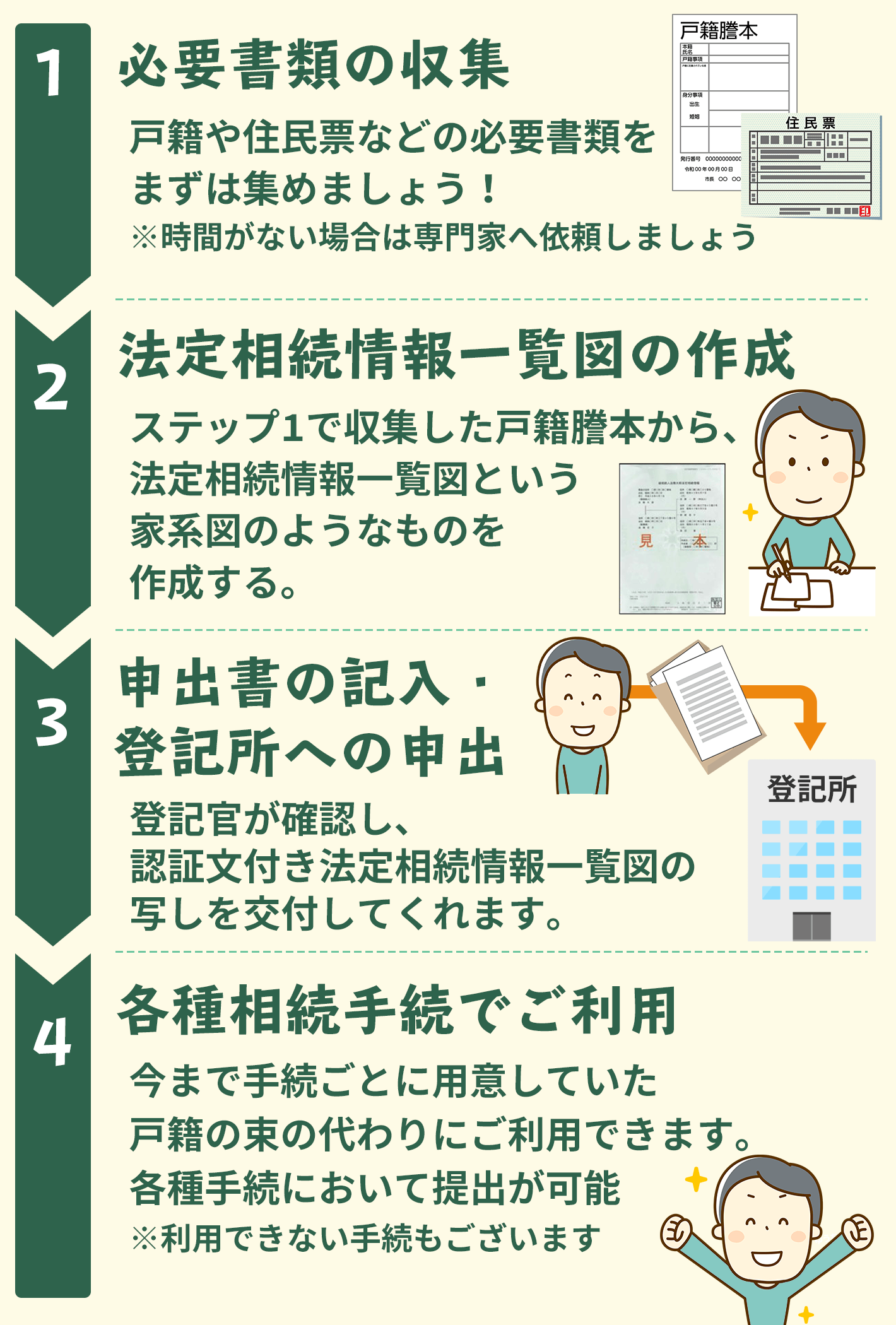

- 【ステップ1】 必要書類の収集

- 【ステップ2】 法定相続情報一覧図の作成

- 【ステップ3】 申出書の記入、登記所へ申出

ステップ1/必要書類の収集

法定相続情報証明制度の手続きには、戸籍や住民票などの必要書類をまずは集めましょう。

必ず必要となる書類は以下の4点です。

- 【1】 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本

- →被相続人の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

- 【2】 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

- 【3】 相続人の戸籍謄抄本

- →相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本

- 【4】 確認書類

- →申出人(相続人の代表となり手続を進める方)の氏名と住所を確認することができるもの(運転免許証のコピーやマイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書など)

上記以外に、各相続人の住民票記載事項証明書や戸籍の附票が必要になる場合もあります。

ステップ2/法定相続情報一覧図の作成

ステップ1で収集した戸籍謄本から、法定相続情報一覧図という家系図のようなものが作成されます。

それを法務局が確認し、問題がなければ正しいものと証明してくれます。

ステップ3/申出書の記入・登記所への申出

最後に、申出書を記入して、被相続人の本籍地や申出人の住所などを管轄する法務局で、法定相続情報一覧図を請求します。

不動産の名義変更(相続登記)や銀行の預金払い戻しなどの相続手続きの際に、発行された法定相続情報一覧図を窓口に提出して使います。

法定相続情報証明制度とは/まとめ

今までは戸籍謄本などを何度も収集する必要がありましたが、法定相続情報証明制度を利用することにより、その手間がなくなり相続手続きをスムーズに進めることができるようになりました。

- 法定相続情報証明制度が始まり、相続手続きが簡易になった

- 必要書類を一度収集し提出すれば、何度も必要書類を集める必要がなくなった

- 申請は郵送でも可能で、代理でも可能

他にも多くの相続手続きがあり、遺言書の確認、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議などを行う必要がある場合もありますので、ご自分で全てを行うのが難しい場合は専門家にご相談ください。

大阪相続相談所では、無料相談を行っておりますのでお気軽にお問合せください。

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。

一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修

- 全国司法書士法人連絡協議会 理事